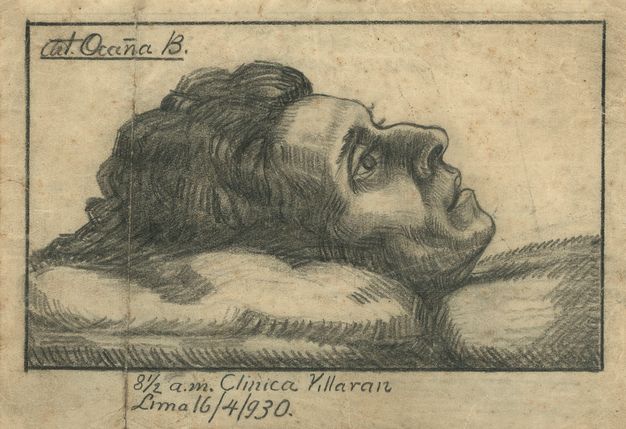

Una semana después de la muerte de Mariátegui, la revista Variedades dedicó varias páginas a homenajearlo. Aquí interesa detenerse en cinco retratos de difunto firmados por Arístides Vallejo, Camilo Blas, Carmen Saco, Julia Codesido y Artemio Ocaña F, amigos y colaboradores cercanos del Amauta. Cada apunte ofrece distintas vistas del cuerpo yaciente, que le deben mucho a la influencia de la fotografía post mortem practicada en Lima al menos desde mediados de la década de 1850, así como a la convención de levantar una mascarilla mortuoria del cadáver, labor que Ocaña realizó en yeso —y que se encuentra en exhibición permanente en la Casa Museo José Carlos Mariátegui—.1

Frente al naturalismo inherente a ambos registros, los dibujos aspiran a trasladar una emoción, una mirada cargada de la fractura vivida por quienes vieron en Mariátegui al principal impulsor de la vanguardia artística y política. Mientras los textos exaltan la figura de Mariátegui y otras páginas presentan fotografías de distintos pasajes de su vida, los dibujos llevan a la lectoría a ser partícipe del momento mismo de su fallecimiento —en otro dibujo de Ocaña se aprecia mejor su inscripción de la hora exacta del suceso G—. A la vez, en sus varios ángulos, imprimen al homenaje la objetividad del hecho irrevocable de la muerte. Una gravedad suavizada por la plasticidad del dibujo o, mejor, intensificada por la impronta subjetiva de quienes, en medio del pesar, dedicaron una última mirada atenta a su cuerpo.

Al poco tiempo, Ocaña realizó una maqueta de un monumento en homenaje a Mariátegui que sale del registro descriptivo de los apuntes antes comentados, aparecida en el número 30 de Amauta H.2 En la fotografía del modelado, que aún se conserva en el Archivo José Carlos Mariátegui, se ve una composición pensada en dos planos: en la parte inferior, el cuerpo exánime del Amauta es sostenido por dos hombres que amortiguan su desvanecimiento; sobre ese primer plano, se erige una mujer desnuda que levanta la bandera de la Internacional Comunista, hacia la que se dirige desde la izquierda un contingente de obreros con los torsos desnudos. Lo interesante son los tres hombres que median entre ambos planos, que observan la vuelta a la tierra de Mariátegui con una expresión severa. La vista general sugiere que, del cuerpo caído del Amauta, emerge el símbolo femenino de la libertad, aquí alejado del papel específico que adquirió en la iconografía de formación de los Estados nacionales y cerca de cierto neoclasicismo que estaba entonces a la base del realismo socialista —formulado posteriormente como tal por el político e ideólogo soviético Andrei Zhdánov—. Esa literalidad esconde un nivel propiamente alegórico en el que la muerte de Mariátegui es absorbida dentro de la historia global del comunismo y, a su vez, sugiere cierto proceso de conversión del duelo en pasión revolucionaria. Esta maqueta de Ocaña, entonces, plantea un deber para el proletariado: honrar la vida de Mariátegui mediante la construcción del partido.

La dimensión alegórica de su muerte se expresa también en lo dicho por Valcárcel: “Mariátegui revivirá en cada uno de los actos trascendentales que le cumple realizar a la juventud americana en su lucha titánica contra la opresión y la injusticia”.3 Una negación de la muerte, o bien una imagen sacrificial, a tono con estas palabras de María Wiesse: “Por su nobleza, por su elevación, por su emoción el mensaje de Mariátegui está llamado a perdurar. No en vano hizo José Carlos Mariátegui el sacrificio de su vida —salud, bienestar económico de los suyos, tranquilidad, confort— a una idea”.4 Acaso la obra que condensa mejor esta aproximación al sentido político de la muerte de Mariátegui sea el dibujo en carboncillo Símbolo, de Nicolás González, también aparecido en el mismo número de Amauta I, conservado actualmente en el Archivo José Carlos Mariátegui. El dibujo lleva el apunte de difunto hacia la figuración literal del cuerpo del Amauta como un soporte para la construcción de la masa proletaria organizada que avanza en bloque hacia el futuro.

Las obras anteriormente mencionadas están enmarcadas en una solemnidad revolucionaria, próxima al realismo socialista soviético que sería clave en el panorama cultural de la Guerra Fría. En el contexto inmediato de la muerte de Mariátegui, esta solemnidad acompañó el nuevo proyecto de construcción del partido bajo los lineamientos de la Internacional Comunista. Aunque desarrollaron nuevos órganos de propaganda e intervención en la esfera pública, dicho esfuerzo terminaría reñido con la revista, es decir, con la búsqueda de un movimiento político-cultural de carácter socialista que recorriera los distintos grupos sociales —campesinado, proletariado industrial, artesanado, intelectuales pequeñoburgueses, etc.— y lograra “forjar la nación en los actos cotidianos, en las instituciones que constituyen la base de la sociedad y en el ‘mito’”.5 Este objetivo, al decir de García Liendo, presupone una “estrategia socialista de comunicación” por parte de Mariátegui, que apuntaba a construir una verdadera cultura nacional de carácter socialista, y en la que estaba incluida la vanguardia plástica.6

Pero veamos otra ruta de homenaje: el mismo año, Codesido ensayó otra aproximación a la misma figura del Amauta muerto, acaso tomando como base la mascarilla mortuoria realizada por Ocaña, esta vez mediante la técnica xilográfica J. La artista ya había retratado a Mariátegui al óleo en 1926 y, como sugiere Natalia Majluf, él mismo optó por enviar a una revista de Buenos Aires una fotografía del cuadro para acompañar un artículo, en vez de aquel retrato de 1921, pintado por el argentino Emilio Petorruti, más conocido en la escena cultural hacia la que viajaba la palabra del peruano.7 Esta vez, la xilografía permitía alejarse del tono verista y casi indicial del apunte publicado en Variedades, y devuelve la imagen de la muerte de Mariátegui al estilo visual que caracterizó el encuentro entre indigenismo y socialismo en las páginas de Amauta. Estilo que Majluf, con justicia, propone comprender como resultado de la participación de Codesido en la revista; en vez de identificarlo únicamente con la mirada de José Sabogal. “Sensible, alerta, esta artista presta su aporte al empeño de crear un Perú nuevo”, escribió sobre ella Mariátegui, quien saludó el “gran vigor de expresión” de sus figuras.8

Esta xilografía hace patente la autonomía del indigenismo respecto de la política socialista, su convergencia en pos del horizonte revolucionario que propugnaba sin perder su especificidad; y, tras la muerte de Mariátegui, dicha autonomía se convertiría abiertamente en independencia. Pero, lo interesante aquí es constatar que, en 1930, Codesido devolvió a Mariátegui al universo visual que la vanguardia indigenista definió como complemento idóneo para el encuentro entre socialismo y nación en el Perú, según la fórmula de Alberto Flores Galindo. El trazo grueso le da a la figura del Amauta yaciente un carácter casi pétreo, y la inscripción “José Carlos” al lado de la firma de la artista hace patente su vínculo personal y familiar con Mariátegui, que no se advierte en las imágenes antes exploradas.

¿Se trata de un adiós al socialismo por parte del indigenismo de Sabogal, Codesido y Blas? ¿Esa unión dependía de la persona de Mariátegui y de la publicación de Amauta? Tal vez. Una xilografía de Diego Kunurana, aparecida en el último número del Boletín Titikaka (Puno), sugiere que ese vínculo tenía arraigo por fuera del círculo de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima K.9 “Compañero keswa compañero aymara / que nuestra fe haga caminos / ARRIBA LOS POBRES DEL MUNDO / DE PIE LOS ESCLAVOS SIN PAN”, cierra el poema “Elegía proletaria” de Alejandro Peralta, publicado en el mismo número. Pero volvamos al círculo inmediato de Mariátegui.

En 1946, Juan Ríos sugirió que “el Indigenismo peruano comienza, pues, por donde debería haber terminado”. Se refiere a que, a diferencia de México, donde la Revolución llevó al indigenismo a ser producto de “la sacudida vital de la Rebelión triunfante”, en el Perú empezó aunado al espíritu renovador del socialismo, pero acabó aislado en “una Escuela dogmática y estéticamente extremista, implantada en un país adormecido”.10 A su juicio, de haber mediado una revolución socialista, el indigenismo peruano habría esquivado su destino posterior a 1930.11 Sería mejor reconocer que el indigenismo tuvo al menos dos facetas: de un lado, se trató de un “movimiento de vindicación social y política del indio”; y, del otro, avanzó hacia “la búsqueda nacionalista de una autenticidad cultural”, y ambas fueron cambiando sus valencias en el tiempo.12 De todos modos, la década de 1930 muestra el desacople de lo que años antes parecía una fuerte unión entre las vanguardias artística y política.

Tras la muerte de Mariátegui, la intimidad lograda entre indigenismo y socialismo sobrevivió en el pensamiento de intelectuales como Hildebrando Castro Pozo, y se mantuvo como un eje central de la política surandina. Pero no sería hasta el resurgimiento del movimiento campesino en los años cincuenta que ese lazo volvería a estrecharse por las siguientes tres décadas en una escala genuinamente nacional. Algo del indigenismo revolucionario propugnado por el Amauta fue reformulado inclusive en el seno mismo del velasquismo, como lo muestra un diseño —cuyo autor podría ser César Gavancho—aparecido en Cusco a inicios de 1973 en Chaski, Semanario de los Pueblos Jóvenes, editado por la Oficina Regional de Apoyo a la Movilización del Sinamos L.13 La xilografía de Codesido interesa no como muestra del indigenismo en cuanto estética cerrada, sino como evidencia de que el realismo era una entre varias estrategias de representación a inicios de 1930, y había lugar para todas ellas bajo el rótulo de vanguardia. Para ello, es fundamental estudiar las diversas xilografías aparecidas en el quincenario Labor entre 1928 y 1929.14 Allí también se hace patente la ligazón de la plástica vanguardista y la praxis política bajo una impugnación compartida del imperialismo, la sociedad oligárquica y el régimen de hacienda, precisamente lo que resurge décadas después con el avance de la política socialista en el país.

En esa xilografía, entonces, Codesido rinde homenaje al Amauta en otros términos a los antes explorados, y así, por contraste, abre la pregunta sobre qué formas de homenaje estaban en juego entre las distintas colectividades que, una vez muerto Mariátegui, revelarían sus diferencias. Al igual que los años de la Guerra Fría harían del realismo —una ideología estética central en la modernidad— un estrecho marco prescriptivo, con lo que perdió aquel contexto que permitió a Mariátegui declarar, sin pedir disculpas a la estética oficial del partido: “Dentro del concepto vigente del arte, la forma es la expresión del contenido.

Dentro del concepto novísimo, la forma es todo: es forma y es contenido al mismo tiempo. La forma resulta el único fin del arte”.15 Antes de 1930, Mariátegui logró producir un espacio donde lo nuevo en el arte mostraba múltiples facetas, y donde el realismo era “tan solo una entre muchas otras opciones posibles para la formulación de una propuesta que uniera al arte con el compromiso social”.16

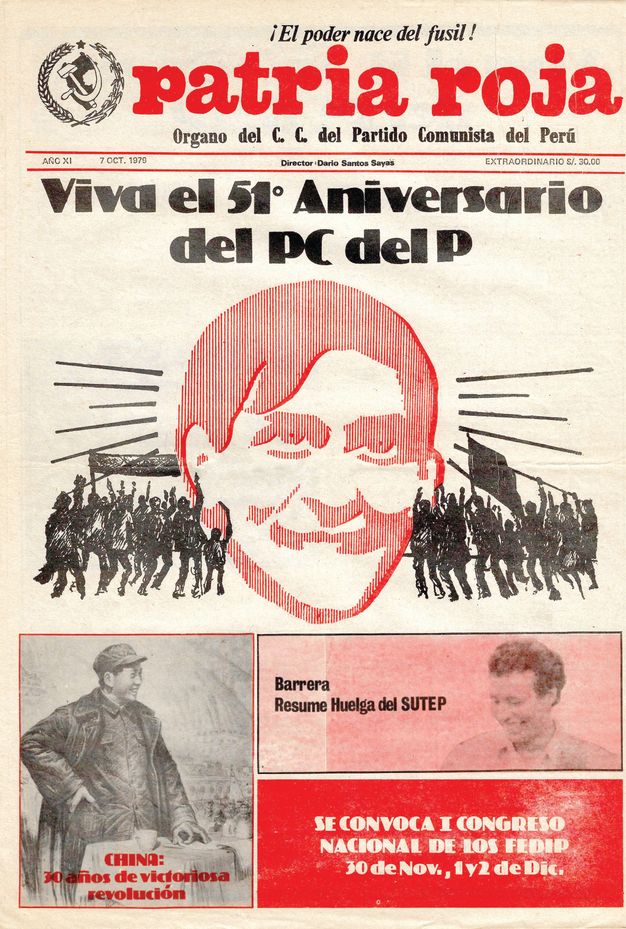

Sería imposible estudiar aquí la historia de las representaciones de Mariátegui en el arte del siglo XX peruano, pero puedo adelantar algo sobre el campo de la gráfica política. Véase la portada del periódico del Partido Comunista del Perú-Patria Roja que conmemora los 51 años de fundación del partido por Mariátegui en 1928 M. Un dibujo en tinta del artista arequipeño Miguel Baldárrago fue intervenido en el proceso de edición para hacer espacio entre la masa e introducir un Mariátegui compuesto por líneas rojas.17 El Amauta devino en una suerte de logotipo para prácticamente todas las organizaciones de izquierda de la época, y aquí aparece rodeado por siluetas de militantes y banderas alzadas, irradiando una luz sugerida por las líneas que salen del punto focal, además de tratarse de una imagen donde se le ve jovial, afirmativo.18 El contraste con la maqueta de Ocaña es instructivo: si en 1930 el cuerpo de Mariátegui era transmutado en la alegoría femenina del triunfo de la revolución, en 1979 devino en centro de la imagen, el mito mismo que articula el proyecto socialista. Sin duda, la solemnidad revolucionaria no dejó de organizar buena parte de la producción cultural de izquierda en el país, aunque para comprender a fondo el resto del siglo XX haya que examinar la introducción del socialismo en el espacio mediático de la cultura de masas, aún naciente a inicios de los años treinta.19

En el mismo sentido, en los años ochenta, el rostro o perfil de Mariátegui apareció en obras de Félix Rebolledo, Charo Noriega, Herbert Rodríguez y del Taller NN, entre otros, siempre en referencia al repertorio gráfico de la izquierda socialista peruana, dentro del cual funcionaba como ícono. Del lado específicamente pictórico, lo que durante la Guerra Fría fue identificado como realismo socialista —tanto en la URSS como en la República Popular China— ha sobrevivido bajo la idea más genérica de un “realismo social” o “arte popular”, en un sentido distinto del que este término adoptó en el debate entre arte y artesanía.20 Desde luego, los retratos de corte expresionista y rebosantes de color de Bruno Portuguez son una excepción a esta tendencia, pero se trata siempre del retrato de Mariátegui, así como de otros líderes del marxismo que el pintor ha sabido figurar de un modo menos solemne que de costumbre. De hecho, es bajo la forma del retrato que el Amauta se ha insertado en la cultura popular en el ámbito nacional, como se hace patente inclusive en algunos relatos de José María Arguedas.21 Las mismas tendencias se constatan en esculturas y monumentos en distintos lugares del país, a lo que se añade una peculiar historia de transformaciones y desplazamientos en Lima recientemente explorada por Teresa Cabrera.22 Entonces, después de 1930, ha predominado en la visualidad de izquierda esa solemnidad revolucionaria con el retrato como género dominante, subvertida en ocasiones por incursiones posmodernas, que confirman la centralidad de Mariátegui como símbolo de la izquierda peruana en su conjunto.

¿El alejamiento del socialismo peruano del arte de vanguardia después de 1930 significó una pérdida recíproca? Se puede intuir que sí, pero será mejor reservar ese desarrollo para otro lugar.23 Lo cierto es que el vínculo logrado por Mariátegui se distendió tras su fallecimiento en 1930, y sus posteriores rearticulaciones merecen un examen detallado. En lo que aquí concierne, puede ser útil lo que Flores Galindo planteó sobre cómo ha operado el mariateguismo, cuya premisa fundamental ha buscado “construir un Mariátegui ‘políticamente útil’, con lo cual queda abierto el camino para emplear a su pensamiento como un megáfono de alguna organización política o como un ariete contra una posición contrapuesta”.24 Se podría decir que esos usos de la figura de Mariátegui no estuvieron acompañados por una proliferación de formas visuales; sino, más bien, por cierta homogeneidad en cuanto a cómo figurar al Amauta.25 Hoy en día, la tendencia se mantiene: la discrepancia ideológica entre las organizaciones de izquierda en el Perú no ha supuesto una lucha visual por la construcción diferencial del icono de Mariátegui. Por más que todos se vean prácticamente iguales, cada organización lo considera su Mariátegui.

Notas

-

Natalia Majluf y Luis Eduardo Wuffarden, “El primer siglo de la fotografía. Perú 1842-1942,” en La recuperación de la memoria: el primer siglo de la fotografía-Perú, 1842-1942, ed. Majluf y Wuffarden (Lima: Asociación Museo de Arte de Lima, 2001), 20-133. Una vista digital de la mascarilla se encuentra disponible en: https://sketchfab.com/3dmodels/mascarilla-mortuoria-de-jose-carlos-mariategui-63a0afc40b1f4ff48d788ed78a0bb27e ↩︎

-

Además de la maqueta, Ocaña modeló un busto del Amauta en 1931 en la Escuela de Artes y Oficios, que no llegó a ser vaciado al bronce. Ambos fueron destruidos “por orden dictatorial” entre 1930-1931. Al respecto, ver: José Carlos Mariátegui, Mariátegui total, t. II (Lima: Empresa Editora Amauta, 1994), 3615. En el mismo volumen se puede apreciar una notable cantidad de figuraciones de Mariátegui de diversas procedencias, agrupadas bajo el rótulo “iconografía”. ↩︎

-

Luis E. Valcárcel, “Duelo americano,” Amauta, n.º 30 (abril- mayo de 1930): 27, http://hemeroteca.mariategui.org/index.php/Detail/objects/34 ↩︎

-

María Wiesse, “El mensaje de José Carlos Mariátegui,” Amauta, n.º 30 (abrilmayo de 1930): 37, http://hemeroteca.mariategui.org/index.php/Detail/objects/34 ↩︎

-

Carlos Franco, Del marxismo eurocéntrico al marxismo latinoamericano (Lima: CEDEP, 1981), 91. ↩︎

-

García Liendo, Javier, op. cit. ↩︎

-

Natalia Majluf, En la vanguardia indigenista. La portada de Julia Codesido para los Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. (Lima: Archivo José Carlos Mariátegui, 2020), https://www.mariategui.org/recursos/publicaciones/la-portada-de-julia-codesido-para-los-siete-ensayos-de-interpretacion-de-la-realidad-peruana/ ↩︎

-

José Carlos Mariátegui, “Julia Codesido,” en El artista y la época (Lima: Empresa Editora Amauta, 1970), 98 [originalmente aparecido en Amauta, n.º 11, enero de 1928], http://hemeroteca.mariategui.org/index.php/Detail/objects/13 ↩︎

-

En el mismo número de la revista aparecen obras de Florentino Sosa y Joaquín Chávez en homenaje a Mariátegui, pero el grabado de Kunurana es el que reporta mayor interés para lo que vengo discutiendo. ↩︎

-

Juan E. Ríos, La pintura contemporánea en el Perú (Lima: Editorial Cultura Antártica, 1946), 36. ↩︎

-

En polémica con lo recién dicho, parte de aquel destino ha sido recientemente reconstruido por Fernando Villegas a partir del Instituto de Arte Peruano, proyecto de Sabogal emprendido un año después de la muerte de Mariátegui. Villegas presenta el período como el del triunfo de un arte mestizo, por fuera del estrecho campo artéstico. Ver: Fernado Villegas Torres, José Sabogal y la escuela peruana mestiza. El Instituto de Arte Peruano (1931-1973) (Lima: Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2020). ↩︎

-

Natalia Majluf y Luis Eduardo Wuffarden, “José Sabogal, ‘primer pintor peruano’,” en Sabogal, ed. Majluf y Wuffarden (colab. Pablo Cruz) (Lima: Asociación Museo de Arte de Lima, 2013), 5. ↩︎

-

Ver: Mijail Mitrovic, Manuel Barrós y Raúl Álvarez, Un grito a la tierra. Arte y revolución en Chaski (Cusco, 1972-1974) (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2022). Sobre el indigenismo revolucionario, ver: José Carlos Mariátegui, “Nacionalismo y vanguardismo en la ideología política,” Mundial 6, n.º 285 (27 de noviembre de 1925), https://www.marxists.org/espanol/mariateg/oc/peruanicemos_al_peru/paginas/nacionalismo.htm ↩︎

-

Labor se puede consultar en línea en el archivo América Lee del Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas (CeDInCI) de Buenos Aires: http://americalee.cedinci.org/portfolio-items/labor/ ↩︎

-

José Carlos Mariátegui, “El expresionismo y el dadaismo,” en El artista y la época (Lima: Empresa Editora Amauta, 1970), 68, [aparecido en Variedades. Lima, 2 de febrero de 1924]. ↩︎

-

Natalia Majluf, “Izquierda y vanguardia americana. José Carlos Mariátegui y el arte de su tiempo,” en Redes de vanguardia: Amauta y América Latina 1926-1930, eds. Adams y Majluf (Lima, Madrid: MALI, MNCARS, 2019). ↩︎

-

El mismo diseño fue impreso en volantes que convocaban a una romería a la tumba de Mariátegui organizada por Patria Roja en octubre de 1981, para conmemorar la fundación del partido. Agradezco a Mario Cruz la identificación del autor del dibujo y la información sobre el proceso de edición de la imagen. Por cierto, está por escribirse una historia de las romerías a Mariátegui que permitirá apreciar mejor las luchas por su herencia entre la izquierda peruana. De algún modo, los funerales del Amauta establecieron cierta gramática de la conmemoración que atravesó el siglo XX peruano. El Archivo José Carlos Mariátegui cuenta con un material fílmico de interés para esta indagación, pues documenta una enorme romería convocada por Izquierda Unida en abril de 1988. https://www.youtube.com/watch?v=u5eAakD1Jp0 ↩︎

-

Las diversas versiones del Amauta que aparecen en las publicaciones de la época merecen un tratamiento aparte, pero es clave constatar que recorrieron todo el espectro ideológico de la izquierda; y, acaso, sea posible vincular cada planteamiento ideológico con formas específicas de visualizar a Mariátegui. Buena parte de esos diseños están basados en las varias fotografías de Mariátegui tomadas por el artista argentino José Malanca a fines de los años veinte. Pueden consultarse en la página web del Archivo José Carlos Mariátegui. ↩︎

-

En rigor, las organizaciones socialistas y comunistas en el Perú siempre han desarrollado distintas formas de visualidad y propaganda. Sin embargo, a diferencia de otras experiencias como el MOIR colombiano o el socialismo chileno, la izquierda peruana, desde los años treinta, no incursionó en el debate y la inserción en el campo institucional del arte, a veces por concebirlo como un circuito irremediablemente burgués. Al respecto, ver: Mijail Mitrovic, Al servicio del pueblo: arte, política y revolución en el Perú (1977-1992) (Lima. Taller Editorial La Balanza, 2023). ↩︎

-

Las obras incluidas en la exhibición Los rostros de Mariátegui. Artistas peruanos (Casa Museo José Carlos Mariátegui, 2016) muestran la actualidad de las tendencias que menciono. Al respecto, ver: https://tvrobles.lamula.pe/2016/08/14/las-facetas-de-el-amauta/tvrobles/ ↩︎

-

Al respecto, ver: Julio Noriega Bernuy, “Los retratos de José Carlos Mariátegui en el mundo andino,” Quehacer, n.º 178 (abril de 2010): 108-117. ↩︎

-

Teresa Cabrera Espinoza, “Coloreando al Amauta,” LIMAMALALIMA, 17 de octubre de 2020, https://limamalalima.wordpress.com/2020/10/17/coloreando-al-amauta/ ↩︎

-

El conocido dictum mariateguiano de que la revolución será a la vez la conquista del pan y de la belleza ha sido poco atendido en las organizaciones socialistas posteriores a 1930. Al respecto, Flores Galindo insistió en múltiples ocasiones en que Mariátegui veía el arte como un espacio clave para la imaginación social. Recientemente, Víctor Vich ha retomado esa insistencia para reabrir el debate sobre el arte y la producción cultural en el seno de la izquierda. ↩︎

-

Alberto Flores Galindo, “Usos y abusos de Mariátegui,” en Obras completas, tomo V: Escritos 1977-1982 (Lima: SUR Casa de Estudios del Socialismo, 1997), 138 [publicado originalmente en Amauta, n.º 253 (30 de abril de 1980): 8]. ↩︎

-

Hay matices, desde luego, y vengo recopilando múltiples documentos donde aparece Mariátegui a lo largo del siglo XX: logotipos, banderolas, pancartas, volantes, afiches, grabados, pinturas, esculturas, etc. ↩︎