Frente a este denso panorama de representaciones y problemas estéticos, el cuadro de Aramburu aparece como un elemento extraño a la tradición de homenajes artísticos a Mariátegui. Si su alejamiento del retrato confirma esa distancia, se puede aún interrogar qué relación guarda esta obra con la tradición explorada en las secciones anteriores. En el cuadro no se encuentran referencias visibles al Amauta ni a las organizaciones que, se sabe, acompañaron sus restos al cementerio atravesando la ciudad. Todo se reduce a la combinación de un ataúd, una banderola y una masa en movimiento, y al contraste entre el rojo y la paleta que recorre cada figura del cuadro. Además, fue exhibido sin ninguna indicación sobre la fotografía en la que está basada.1 Al interior de la exhibición Un nuevo hombre, el cuadro funcionaba como un elemento que ubicaba temporalmente el resto de las obras en el siglo XX, en contrapunto con algunas figuras provenientes del velasquismo en los tempranos años setenta. Entre uno y otro punto, como si de una periodización se tratase, dicha exhibición exploró múltiples figuras provenientes del indigenismo, expresionismo, constructivismo y demás tendencias modernistas producidas en varios puntos del globo, aunque con especial énfasis en el Perú. Propongo ahora una lectura que se concentra en interrogar las dimensiones generales del cuadro, apreciables a distancia dado su considerable tamaño, y otros aspectos que aparecen al acercarse y recorrer su superficie.

Mencioné antes que el principal logro formal de esta pintura consiste en equilibrar las particularidades de cada individuo con la figura misma de la masa, compuesta por todo el conjunto. La vista general de la escena no permite establecer el lugar en el que se desenvuelve; pues, de los elementos de la arquitectura que especifican la foto original —balcones, balaustradas, etc.— no quedan sino manchas superpuestas a bloques de color. De ese modo, Aramburu planteó una salida de la especificidad del momento histórico para dar cuenta de algo que lo excede. La esquina se mantiene y algunos rectángulos sugieren soportes publicitarios que, por la foto original, se sabe que existían en la época. De hecho, esa esquina deja un desvío sugerido al interior de la composición, pero la línea de personas que observan el paso del cortejo cierra la calle y toda la masa se abalanza hacia la derecha. Esa delimitación del espacio es clave, pues la calle principal está repleta de figuras individuales, es la base invisible sobre la que ellas discurren. Una segunda salida de la especificidad histórica de la fotografía tiene que ver con que, en ella, aún es posible distinguir los personajes y sus particularidades sociales —su pertenencia a tal o cual clase, su adscripción a determinado grupo vinculado a Mariátegui, etc.—, mientras que Aramburu se aleja de esa descripción para hacer entrar en escena otro tipo de particularidades, sobre lo que volveré en breve. Siempre viendo el conjunto, los trazos gruesos del fondo y cierto desorden en los colores contrastan con la nitidez naturalista del ataúd y la banderola. Lo realmente enfocado en todo el cuadro son ambos elementos, sobre los cuales se deja ver el comportamiento de la luz. ¿Por qué esa nitidez? ¿Qué queda sugerido en el contraste con la mancha que domina el resto del lienzo?

Al observar de cerca el cuadro, se nota que la relativa indiferenciación de los individuos dentro de la masa en la fotografía original es aquí contestada, pues cada figura se construye bajo una doble particularidad: primero, cada persona está ubicada en la posición que la fotografía muestra, en correspondencia con la escena original; segundo —y aquí lo clave—, cada cual responde a una construcción singular del rostro y, a veces, del cuerpo. Resultaría extraño caracterizar la estrategia figurativa de cada persona como si de establecer la tipicidad o el simbolismo de un personaje se tratase, pero el conjunto establece su propio continuum al interior del cuadro. Las figuras van desde su construcción mediante la línea —que jala algunas hacia la abstracción constructivista—, y su disolución en mancha —que jala otras hacia un registro expresionista—.

Si el traje como código de época plantea la homogeneidad del conjunto, borrando la distinción entre obreros, intelectuales y curiosos (igual que el hecho de que todos llevan sus sombreros en la mano, en señal de respeto al funeral, como se aprecia en las imágenes filmadas por Martínez de la Torre), los cuerpos contravienen esa homogeneidad a través de una declaración de la singularidad de cada cual. Pero la vista inicial no se pierde: a eso me refería antes al notar el equilibrio logrado en el cuadro, pues la inicial homogeneidad es contestada por la figuración de cada cuerpo bajo una forma propia. Y, sin embargo, esa apuesta por la singularidad de cada personaje no atenta contra su fusión bajo la figura misma de la masa, una multiplicidad reunida alrededor del duelo por Mariátegui, sin duda, pero también una colectividad que, como mencioné antes, irrumpe en la ciudad para declarar que el socialismo tiene lugar y que el color de esas banderas no es arbitrario. ¿No hay aquí una abierta respuesta a la falsa idea de que el socialismo indefectiblemente destruye la individualidad?

Quisiera sugerir que la historia de la solemnidad revolucionaria antes examinada responde a una época donde estaba activo cierto duelo revolucionario, en oposición a lo que Enzo Traverso ha denominado, siguiendo a Walter Benjamin —y en debate con Wendy Brown—, melancolía de izquierda.2 Mientras la muerte de Mariátegui fue asumida como una tragedia redimible a través de la construcción del partido y del avance en el camino hacia la revolución, hoy en día, tras las sucesivas victorias del capitalismo en el ámbito global, la experiencia socialista “ha adoptado la forma de un campo de ruinas”.3 Esto lleva a que la memoria de la izquierda sea eclipsada por la conmemoración de las víctimas del pasado y ya no opere como una visión histórica “puesta en juego para combatir a los verdugos del presente”, según sugiere Traverso en un tono benjaminiano.4

Traverso comenta El funeral de Togliatti [Funerali di Togliatti] (1972), de Renato Guttuso O, obra clave en el mapa de referencias de Aramburu para elaborar su cuadro, y la ubica en una tradición que ilumina algunos pasajes antes vistos: “el movimiento obrero siempre ha practicado el duelo como una liturgia secular de esperanza”. En este caso, la liturgia homenajea a quien fuera secretario general del Partido Comunista Italiano (PCI) desde fines de los años veinte hasta su muerte en 1964. Su labor como dirigente del PCI empezó poco después de la ilegalización de la oposición por parte de Mussolini y del encarcelamiento de Gramsci, con quien tuvo cercanía a pesar de sus discrepancias en torno a la orientación que debía tomar el partido. Al decir de Traverso, la tensión en el cuadro de Guttuso está puesta entre “las caras dolientes de los personajes —entre quienes son claramente reconocibles muchas figuras históricas del movimiento comunista (Lenin, Gramsci, Sartre, Angela Davis, Enrico Berlinguer y algunos otros)— y las banderas rojas que dominan el paisaje. Símbolos del socialismo y el futuro, esas enseñas subliman la pérdida del líder muerto: el duelo es inseparable de la esperanza”.5 Esa sublimación fue clave en los homenajes a Mariátegui inmediatamente posteriores a su muerte. Se trataba de desplegar su legado, de continuar sus esfuerzos; mientras que, en décadas posteriores, su recuerdo fue desvaneciéndose para entrar en una disputa por interpretar su herencia y reclamarla como propia, al mismo tiempo que el marco global del socialismo pasaba de tener como epicentro a la Unión Soviética a atravesar la frontera del Tercer Mundo, para luego ser derrotado —con notables excepciones— por la hegemonía del bloque capitalista.

Una pintura como la de Aramburu ofrece una mirada distinta del problema de Mariátegui como símbolo revolucionario; y, tal vez, esa distancia respecto de la tradición socialista tenga que ver no solo con que se trata de un artista que no registra militancia alguna, sino con que su vínculo con esa parte de la historia del siglo XX ha sido construido ya bajo el signo de la melancolía de izquierda. A primera vista, se trata de una oposición —inspirada en Freud— entre el duelo del siglo XX, que operaba bajo la guía redentora del futuro socialista, y la melancolía, estancada en la aparente imposibilidad de recuperar ese legado y reactivarlo en el presente. Para Traverso, sin embargo, esa melancolía puede aún servir como un afecto movilizador, siempre y cuando se reconozca a sí misma como tal:

Su dimensión estratégica no consiste en organizar la supresión del capitalismo sino, antes bien, en superar el trauma de un derrumbe sufrido. Su arte radica en la organización del pesimismo: extraer lecciones del pasado y reconocer una derrota sin capitular frente al enemigo, con la conciencia de que un nuevo comienzo tomará ineludiblemente nuevas formas, caminos desconocidos.6

Es posible ya responder las preguntas que quedaron sueltas en los párrafos precedentes. En la pintura de Aramburu, una tensión no comentada es aquella que opone la quietud del ataúd al dinamismo de cada movimiento individual, que se monta sobre otras oposiciones (nitidez-opacidad, individuos-masa, etc.). Toda la escena se desplaza, ciertamente, pero la vista general ubica al ataúd como un centro pesado en la composición que, junto con la nitidez que también afecta a la banderola, incrementa la incógnita sobre qué quiere decir este gesto formal que bien podría pasar inadvertido. A mi juicio, se trata de una forma velada de introducir aquí el conflicto entre realismo y modernismo, central en el drama de 1930 antes visitado, que atravesó la historia de las vanguardias de inicios del siglo XX y que continúa vigente al interior de la plástica socialista.7 Visto desde el presente, como sugerí antes, su resolución en favor del realismo en el campo socialista significó una reducción de sus posibilidades para horadar la cultura burguesa desde dentro de la institución-arte; del mismo modo que la férrea oposición a la llamada Industria Cultural (Adorno y Horkheimer), desde mediados del siglo XX, privó al socialismo de una cultura de masas alternativa que diera la batalla por la hegemonía.8 Desde luego, dicho conflicto fue resuelto en el campo artístico en favor del modernismo, lo que terminó perfilándolo como un circuito de élite impermeable a la cultura popular.

Si bien el Perú del período 1930-1950 parecería haber estado alejado del conflicto aquí comentado, no cabe duda de que, para los años sesenta y las décadas siguientes, la masificación de los medios de comunicación planteó el mismo reto a la plástica y la producción cultural socialista en el país, y sus respuestas no fueron distintas de las de la izquierda global. Del mismo modo, la consolidación de un campo artístico identificado primero con la oligarquía y, luego, con la burguesía siguió su curso desde los años treinta, y fue (¿es?) tomado por la izquierda como un espacio de poco interés para librar una batalla ideológica, a diferencia de otras experiencias próximas en la región. Esa desconexión parece surgir con la desvinculación de artistas de clase media de las filas del partido desde 1930, así como de la aparente negativa del partido de continuar la tarea mariateguiana de construir una esfera pública alternativa de carácter socialista, al menos hasta el inicio del ciclo revolucionario en los años sesenta, cerrado con la dictadura en los noventa.9

Hoy, es posible reevaluar la historia del conflicto realismo-modernismo, calificado por Fredric Jameson como un genuino “retorno de lo reprimido”, y el cuadro de Aramburu aporta lo propio al ser examinado frente a las representaciones de Mariátegui antes comentadas.10 En el cuadro vemos desenvolverse el conflicto con una solución interesante: lejos de cancelar alguno de los términos en disputa, la obra sugiere que, alrededor de ese núcleo realista —ese punto de nitidez (el ataúd y la banderola)— se despliega un movimiento que solo parece contenido por tratarse de un cortejo fúnebre. Cada traje esconde un proceso de transformación del cuerpo y de la individualidad que recientemente Aramburu ha pasado a figurar abiertamente, como lo muestra X106 (Fantasmas) P, profundizando en la apropiación de fragmentos del repertorio de la figuración utópica del siglo pasado que estuvo a la base de la exhibición Un nuevo hombre.

En Cortejo fúnebre, cuadro que ahora el artista está tentado a renombrar como Funerales de un nuevo hombre, se encuentra una intuición dialéctica que, así como invita a repensar el conflicto específicamente estético entre realismo y modernismo, invita también a considerar que esa doble lectura que va de las figuras individuales a la masa como figura colectiva es de sumo interés para el socialismo actual. Esa intuición sugiere defender la potencia transformadora del socialismo ante la propaganda capitalista que insiste en que solo en su mundo es posible el libre despliegue de la individualidad. El cuadro ubica esta intuición de vuelta en la escena fundacional del duelo revolucionario en el Perú, en una de las primeras irrupciones socialistas en nuestra esfera pública, sugiriendo también que hace falta releer el siglo XX para discernir mejor los retos del presente y productivizar la melancolía de izquierda.

Ese despliegue potencial del cuerpo oculto bajo los trajes de 1930 parece desatarse en X106 (Fantasmas). No es difícil ver que, aquí también, la oposición entre figuración y abstracción que partió aguas en la esquemática visión de la historia del arte tradicional termina colapsada en la visión de un cuerpo que exhibe la fuerza de la clase trabajadora como una subjetividad colectiva, organizada de un modo distinto a los que la plástica socialista ensayó en el pasado. Estamos ante un desplazamiento hacia el “reino del afecto” que, según Jameson, caracteriza al modernismo en su búsqueda por disolver la función cognitiva o el vínculo con lo real que el realismo reclamó para sí, aunque Aramburu lo hace sin desintegrar del todo ciertas figuras que provienen del indigenismo.11 Siguiendo a Linda Nochlin, ¿hay aquí una renuncia a la totalidad modernista en nombre del “cuerpo posmoderno” que se presenta ya como nada más que fragmentos disgregados? La unidad a la que aspiran estas obras, su voluntad de totalización, indican lo contrario.12

La melancolía de izquierda se encuentra en la obra de Aramburu con una melancolía modernista que, al mirar hacia 1930, la ubica del lado del modernismo de Codesido y no tanto de la solemnidad revolucionaria que ha pautado la plástica socialista durante el siglo XX. En los deslices de la forma, sin embargo, Cortejo fúnebre / Funerales de un nuevo hombre presenta al realismo como un rival digno de reconocimiento, lo incluye en la escena, y uno bien podría preguntarse cuál de los dos es aquí predominante. Así, el cuadro sugiere que no se trata de decir que el socialismo peruano erró al dejar de lado el modernismo y abrazar el realismo socialista —esas fueron sus circunstancias después de 1930, y toca aún explorar a fondo sus esfuerzos organizativos en el campo cultural—, sino de constatar que el conflicto entre ambas caras de la vanguardia es un problema de importancia histórica, una herencia de la que hoy aún debemos ocuparnos. De ahí que, recientemente, Aramburu haya ensayado una aproximación a varios retratos del Amauta producidos después de su muerte, avanzando, siempre desde la plástica, hacia una búsqueda por nuevos ángulos para vincularnos con Mariátegui como icono revolucionario Q.

Dice Terry Eagleton que “la meta del marxismo es devolver al cuerpo sus capacidades expropiadas; pero sólo aboliendo la propiedad privada podrán los sentidos volver a su verdadero lugar. Si el comunismo es necesario, es porque no somos capaces de sentir, gustar, oler y tocar tan plenamente como podríamos”.13 Según esa mirada, el que la exploración pictórica de la historicidad del socialismo peruano aquí comentada tenga como indudable protagonista al cuerpo no parece descaminado. Más aun cuando este se ha convertido, como antes de Marx y Engels, en la palabra maestra de los “nuevos” materialismos que, obstinadamente, eluden la historia y la praxis para entregarse a la satisfacción rápida de un idealismo invertido que hoy contempla al objeto, a la “materia en sí”, allí donde el materialismo histórico reclama más bien que la “actividad sensorial humana” y las relaciones sociales entren en escena.14

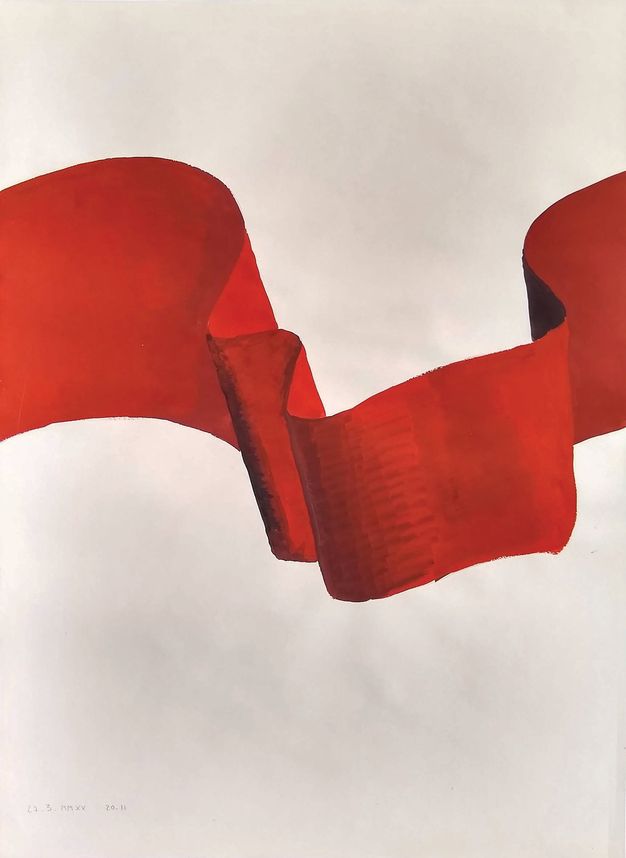

Como un aporte a la inserción de Mariátegui en cuanto icono revolucionario en el arte y la cultura popular, en Cortejo fúnebre / Funerales de un nuevo hombre su figura se ha convertido en una bandera roja rodeada por un movimiento transformador. Como en el cuadro de Guttuso, aquí la bandera roja signa la esperanza. Esa bandera que aún estaba íntegra en 1955, que en obras recientes aparece en pleno movimiento R, es un hilo rojo urdido en la trama del presente, un mito de nuestra época que invita a mirar de otro modo la tradición socialista en el Perú. Ese desplazamiento desde el retrato hacia el espacio social bien puede extenderse a otros pasajes de nuestra historia.

La crisis actual sugiere que tal vez se podrá revivir ese “período romántico y revolucionario” donde Mariátegui veía que “los artistas buscan una meta nueva”, donde “las escuelas modernas son vías, rumbos, exploraciones”, que tocará reinventar, desde luego.15 Tocará también reconsiderar el conflicto realismo-modernismo como una oposición dialéctica, a reactivarse en bloque contra la repetición del posmodernismo que habita buena parte de la producción cultural y del circuito global del arte contemporáneo —incluida esa tendencia que convierte el legado modernista en nada más que un cascarón vacío, una forma exonerada de antemano de cualquier vínculo con la trama de la historia nacional—.16 Tocará, finalmente, hacer que esos nuevos rumbos en el arte se articulen con nuevas exploraciones en la política socialista, que opongan la energía, imaginación y fuerza de un genuino espíritu nuevo a la decadencia recurrente de la cultura burguesa.

Poco después de publicar la primera edición virtual de este ensayo, la pintura Jueves 17 de abril de 1930 de Aramburu S obtuvo el segundo puesto en el XII Concurso Nacional de Pintura del Banco Central de Reserva del Perú. En este nuevo acercamiento a los funerales de Mariátegui el ataúd ya no está cubierto de la tela roja ni responde a una figuración verista. Aquí se trata de mostrar un cortejo interminable, que se funde con una línea de horizonte ajena a la estrechez de las calles del Centro de Lima. Nuevamente, en primer plano advertimos una variedad de formas de construir a cada individuo que acompaña al Amauta muerto, pero esta vez ninguno parece responder a aquellos curiosos que, al margen de la multitud, observaban el cortejo desde fuera. Las banderolas rojas se multiplican y pierden en el fondo. A diferencia de la cercanía que el primer cuadro que Aramburu dedicó al cortejo mantiene respecto de sus referentes fotográficos, esta pintura avanza hacia una alegorización de la muerte de Mariátegui y su significado histórico —moral e ideológico, y no tanto documental—. En ese sentido, Aramburu recupera algo de la solemnidad revolucionaria de los años 30, de esas primeras formas de homenajear al Amauta y de significar su partida.

No es poco relevante que este segundo cuadro haya aparecido en un contexto político especialmente convulso, poco después de un proceso electoral que devolvió centralidad a la ideología como demarcación de la lucha política, y que antecedió a la actual coyuntura de represión y muerte por parte de las fuerzas del Estado. Si Cortejo fúnebre / Funerales de un nuevo hombre podía ser vista como una búsqueda de referentes históricos en medio de la crisis de hegemonía del neoliberalismo, Jueves 17 de abril de 1930 parece avanzar hacia una afirmación sobre la proyección histórica de Mariátegui hasta el presente, de esa masa que sigue marchando en su nombre y alzando las banderas rojas por las calles. Aquí ya no hay dónde mirar la historia de costado, mientras pasa de largo. Acaso en ese gesto haya también una invitación a que quien mira se sienta parte de esa masa que empezó a avanzar hacia el futuro hace casi un siglo, y que aún sostiene el deseo socialista.

Notas

-

Fotografía que, por cierto, Aramburu conoció en la exhibición “Redes de vanguardia: Amauta y América Latina 1926-1930” (MALI, 2019), curada por Beverly Adams y Natalia Majluf. Varias ideas de esta sección provienen de una conversación con Iosu Aramburu del 3 de febrero de 2021. ↩︎

-

Enzo Traverso, Melancolía de izquierda. Marxismo, historia y memoria (Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 2018). ↩︎

-

Traverso, op. cit., p. 33. ↩︎

-

Traverso, op. cit., p. 43. ↩︎

-

Traverso, op. cit., p. 102. ↩︎

-

Traverso, op. cit., p. 155. ↩︎

-

Para una excelente revisión de dicho conflicto en la obra de Arguedas, ver: Ericka Beckman, “The Historical Novel in Peru: José María Arguedas’ Yawar Fiesta,” Mediations 33, n.º 1-2 (2020): 69-84. ↩︎

-

Al respecto, ver: Javier García Liendo, “José María Arguedas: intervenir la cultura desde la izquierda,” Ojozurdo, n.º 9 (2020): 73-76. ↩︎

-

Se trata de una aparente negativa pues, como lo ha señalado Ricardo Portocarrero al comentar una primera versión de este ensayo, las publicaciones de los intelectuales ligados al PCP desde los años treinta en adelante no han sido estudiadas hasta la fecha. Intuyo que, en ellas, el vínculo entre artistas progresistas provenientes de la pequeña burguesía no fue tan estrecho como en Amauta. También es posible que el destino del indigenismo “oficial” antes discutido no se vea alterado por el análisis de dichas publicaciones, pues su distanciamiento del socialismo se hizo patente en las trayectorias posteriores de los mismos artistas que participaron en la experiencia de Amauta. ↩︎

-

Fredric Jameson, “Reflexiones sobre el debate Brecht-Lukács,” en Las ideologías de la teoría (Buenos Aires: Eterna Cadencia, 2014), 519-537. ↩︎

-

Fredric Jameson, Las antinomias del realismo (Madrid: Akal, 2018). ↩︎

-

Linda Nochlin, The Body in Pieces. The Fragment as a Metaphor of Modernity (Nueva York: Thames and Hudson, 1994), 53-55. ↩︎

-

Terry Eagleton, La estética como ideología (Madrid: Trotta, 2011 [2006]), 217. ↩︎

-

Karl Marx, “Tesis sobre Feuerbach,” [escrito en alemán en 1845], https://www.marxists.org/espanol/m-e/1840s/45-feuer.htm ↩︎

-

José Carlos Mariátegui, “Post-impresionismo y cubismo,” en El artista y la época (Lima: Empresa Editora Amauta, 1970), 61 [originalmente aparecido en Variedades, 26 de enero de 1924]. ↩︎

-

La sugerencia de que la idea del arte contemporáneo global hoy imperante se presenta como una “experiencia social posnacional” proviene de: Octavian Esanu, “Introduction,” en Contemporary Art and Capitalist Modernization. A Transregional Perspective, ed. Esanu , (Nueva York: Routledge, 2020), 6. ↩︎